素材と塩のうま味で仕上げた「野菜ブイヨン」

野菜の旨みを凝縮し、和洋中のどんな素材にも馴染む「野菜ブイヨン」。野菜などの植物性素材とスパイスで仕上げた。

素材のうま味、殺していませんか?

お料理の上手下手は、概して苦手意識からくるものです。

苦手意識が勝ってしまい、出来合いの味に頼ってしまう。

顆粒だしやブイヨンに、頼り切っているアナタ。

意識の転換、お手伝いします。

プレマシャンティの野菜ブイヨンは、

あなたの「第一歩」を助ける味方です。

お料理って楽しい!

野菜って、こんなにおいしい!

気づきに満ちた瞬間に、

お料理がきっと楽しくなります。

ブイヨンって、何だろう?

ブイヨンって、なんでしょうか?

「洋風のだしのこと?コンソメとは何が違うの?」

顆粒や固形で、「ブイヨン」や「コンソメ」、「欧風だし」などの名前で、お手軽な「素」が沢山販売されています。これは、中華や和風も同じ。「和のだし」と共に育ちその味が染み込んだ方なら、慣れ親しんだ味の記憶に導かれ、労無く和風の顆粒だしを活用していることでしょう。中華だしも似たようなもので、独自の「ラーメン」文化をつくりあげた日本には、中華だしも意外と身近に存在します。独自の食文化を確立したのは「洋食」も同じなのに、なぜかブイヨンやコンソメになると、一度はパッケージの<使い方>を見ないと落ち着かないのはどうしてでしょうか。

考えられる理由は、いくつかあります。 ひとつは、ブイヨンそのものを深くは知らないから。 もうひとつは、馴染みの深さに対して、商品の種類が多すぎるから。

手軽さと利便性の高さで、何故かどこの台所にも1種類はある「洋風ブイヨン」。 「ブイヨン」の知識をもう少し深め、「和風だし」のように、活用の幅を広げてみましょう。

「ブイヨン」とは何だろう?

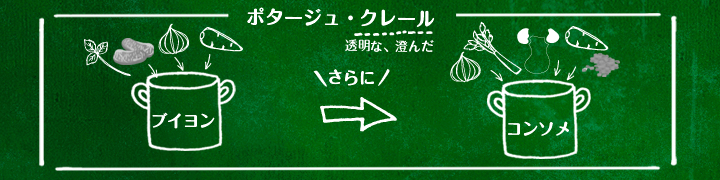

ブイヨン(Bouillon)」は、フランス料理において主にスープのベースに使われます。 新鮮な野菜や肉などを、時間をかけて煮だすブイヨンは、すごく簡単にいうなら肉や野菜を煮込んでつくる「ポトフ」のスープだけを指します。余談になりますが、このブイヨンに、更に野菜やひき肉、卵白を加えて、濁らせないように注意しながら、時間をかけて煮込んだものが「コンソメ」です。

これに対して、とろみがついたものが、日本で「ポタージュ」と呼ばれているもの。正確には、ポタージュ・リエ(potage lie)と呼ばれます。日本では、カボチャやコーン、ジャガイモなどの野菜などを使ってとろみをつけたスープを「ポタージュ」と呼び、澄まし汁のように透明なスープを「コンソメ」と呼んでいますが、実はポタージュはスープそのものを指す言葉であり、先に挙げたコンソメやブイヨンは「ポタージュ・クレール(potage claire)」に分類されます。クレール(claire)とは、透明な・澄んだという意味。つまり、ブイヨンもコンソメも、実は「透明なスープ」のひとつでしかなく、まさに和食でいう「すまし」にあたるものです。

フランス料理には、だしがない?

ではフランス料理には「だし」に該当するものがないのかと云われると、

そうでもありません。

フランス料理の基本は「フォン(Fonds)」。Fondsはラテン語のFundesに語源を持ちますが、基本や底という意味を持つFundesから派生した英語が、FundやBottomです。そしてフォンもブイヨンも、フランス料理の根本で基本である「le fonds de Cuisine」に属します。

ブイヨンとフォンに共通するのは、材料の鮮度と使う分量の多さです。とにかく材料の鮮度が大切。生で鮮度の高い野菜や肉を、大量に使います。フォンに使う材料の多さと、一度につくる量には、恐らく多くのひとが驚くのではないでしょうか。あとは、煮込み時間の長さ。日本でよく知られている「フォン・ド・ヴォー」は仔牛の肉と骨をつかった煮込みですが、大体3~5リットルのフォンに仕上げるために、重量にして6キロ程度の材料を、静かに軽い沸騰を保ち、灰汁を取り除きながら10時間以上は煮込みます。大体12時間は煮込まないと・・・といわれますので、2日、3日と分けて煮込みを重ねるシェフも少なくはありません。

フォンは材料の種類によって、いくつかにわかれます。

鶏肉をつかうフォン・ド・ヴォライユ、魚をつかうフュメ・ド・ポワゾン。この2つにフォン・ド・ヴォーを加えた3つが、基本のフォンです。このフォンに、小麦粉やバターを加えてとろみをつけるとルーになりますし、フォンやルーに手を加えるとソースになります。またフランス料理に特徴的な鹿やカモなどの野禽類をつかう「フォン・ド・ジビエ」もありますが、ベースになるフォン・ド・ヴォーに野禽を加え、再度煮込んでフォン・ド・ジビエにするようです。しかしながら、手間と労力をかけて作り出す「フォン」は、家庭料理向きではありません。では家庭料理には「だし」に該当するものがないのかといわれそうですが、実は家庭にこそ、よりだしにちかい「ジュ」があります。

「ジュ」とフォンの一番の違いは、作り方と煮込み時間です。材料にひたひたにかぶる程度の水を加え、2時間程度煮込むと、より素材の純粋な味を感じられる煮汁が出来上がります。材料の分量も少なく、短時間で少量でも出来るので、非常に家庭向きと云えるかもしれません。また何度も煮詰めて長期保存の効くフォンと違い、ジュはフレッシュさもうま味のうち。作り置きをせず、その場で使い切るので、どちらかというと「フォン」よりも、「ジュ」の方が、よりだしに近いイメージでしょうか?

CKECK

最近、野菜だけを煮出すと「フォン・ド・レギューム」と表現されているようですが、「ブイヨン・ド・レギューム」がより的確な表現です。

だしとブイヨン、その違い

うま味のかたまり、だし

日本食文化の代表ともいえる「だし」。

私たちは、うま味の塊ともいえるかつお節や昆布、干しいたけでだしをひき、また煮干しの旨みをひき出して、みそ汁やお吸い物、うどんのだしなどに活用しています。素材自体がもつ旨味はもちろんのこと、醤油やみそなど、それ自体がグルタミン酸をはじめとしたアミノ酸類のうま味成分や、ぶどう糖などの甘み成分などをバランスよく含んだ調味料もまた、このだしと切り離せない旨味の主役でしょう。日本人が経験的に使いこなしてきたこの美味しさのもとが、「UMAMI」として国際的に知られるようになったのが、1985年。1908年に、昆布から抽出したグルタミン酸が「うま味」と名付けられてから、80年近くが経過した後のことでした

透明度が高く粘りの無いだしは、時間をかけて旨味を凝縮した食材を、短時間で煮出して、時には沸騰さえさせずにうま味をうつしとります。そのようにして、必要な分だけひいただしをその場で使い切るのが、和食の基本でもあります。ひいた直後と、1時間後、2時間後、半日後、1日後・・・と時間が経過したあとのだしを、飲み比べてみてください。その違いは、驚くほどです。

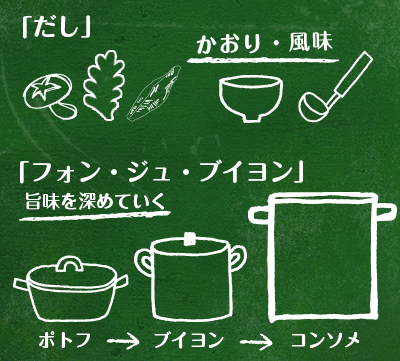

だしとブイヨン

同じ料理の基本でも、手間をかけ、時間をかけ、寝かせてじっくり熟成し、うま味を閉じ込めた材料をつかうだしは、かつお節がもつグルタミン酸、干しいたけがもつグアニル酸、昆布がもつイノシン酸などを、もっとも引き出せる温度やタイミングをはかりながら、さっと短時間加熱します。だしは「とる」でもなく「つくる」でもなく、「ひく」といいますが、もしかすると「うまみを引き出す」からなのかもしれません。 だしに一番似ていると云われる「ジュ」ですら2時間は煮込みますし、ブイヨンやフォンに至っては、調理をする時間と手間が味をつくります。素材そのものを寝かせ熟成するかわりに、新鮮な素材を、火の力を借りながら鍋の中で調和するという、だしとは異なる発想で旨味を凝縮していきます。

その場で使い切る量をひくだしに対して、2週間は保存ができるフォンは、一度にかなりの量を仕込みます。昆布にしてもかつお節にしても、だしの材料を入れたまま何度も火をかけなおすことはないですが、フォンもブイヨンも、だしの材料を入れたまま冷やしてまた火をかけなおすことも珍しくはありません

基本とも云われるフォン・ド・ヴォーは、実はフォンの中でも

「クセが少なく、使いやすい」ものです。

野禽類を加えてフォン・ド・ジビエにすると、ジビエ素材の野性味が際立ちヴォ―(仔牛)の風味が消えますし、バターや小麦粉、ワインを加えてルーにしても、ソースをつくっても、そのベースが仔牛だとわかる味覚を持つ方は少ないのではないようです。しかしながら、日本のだしは往々にして、それぞれに個性と特徴があり、その特徴や風味を生かして使います。地域によって使われるだしの素材は異なりますし、好まれている素材も異なります。そのせいか食する側にも、それぞれ「好みのだし素材」があるらしく、「めんつゆ」と呼ばれる商品ひとつをとっても、かつおベースのものや煮干しベースのもの、かつお節に干しいたけをあわせたものなど、様々な「だし」が揃っています。

また和食では、「だしそのもののうま味」を、フレッシュなうちに味わうすましなどの汁物や、だしのかおりや風味を色濃く残した煮物やあんかけ料理などが少なくありません。だしをつかう料理では、調味料もだしの風味を消さないように、むしろだしの風味を強くだせるように工夫しているようにも感じられます。これに対して、フォンやジュ、ブイヨンは、ポトフの煮汁がブイヨンになり、ブイヨンに具材を加えて煮込んだものがコンソメになりと姿を変えていくように、何度かに分けて異なる素材を重ねながら、旨味を深めていきます。

「ブイヨン=だし」と表現されがちですが

同じように料理の基本であっても、使い方や作り方の過程から、また考え方から、実は似て非なるものなのだと感じていただけたでしょうか。和食の調理も確かに、基本のだしと熟成された調味料を重ねて調和させるものです。味噌や醤油など、日本の伝統調味料が持つ「うま味」成分のバランスや濃さは、これもまた世界に誇る芸術ではあります。しかしながら、ここではあくまでも「だし」と「素材」に焦点を絞ります。

ブイヨン、使い方のポイントは?

顆粒ブイヨンや固形ブイヨンの使い方のポイントは、ずばり「重ねる」こと。

それだと、使い方にかいてあるとおりじゃない。

ちゃんと分量の水(湯)に加えて、使ってます。

そんな声が聞こえてきそうですが、重ねる順番を変えてみましょう。

まずは具材から、その旨味をひき出してください。具材にひたひたにかぶるくらいの水を加え、弱火でじっくり具材に火をとおしてください。具材の大きさや種類にもよりますが、大体数十分も煮ていれば、しっかりと火がとおり、うまみの染み出た「ブイヨン」が出来上がります。ブイヨンの味を見て、なんだか物足りなかったら、塩をくわえるように、ブイヨンを足してみましょう。

塩を加えるようにと云ったのには、わけがあります。

入れすぎると、せっかく素材から引き出した「煮汁」が醸し出す五味の調和が、塩の味で消えてしまいます。これは、ブイヨンも同じです。うま味を凝縮したブイヨンは、ともすれば塩以上に強力な「味の破壊者」になってしまいます。微妙な味のバランスを保ちながら全体を整えるのには、固形よりも顆粒の方が、さじ加減が調整できます。また、顆粒ブイヨンの味そのものも、シンプルな方が使いやすく、他の素材とも馴染みやすくなります。

「ブイヨン」自体が味を凝縮したものなのに、シンプルになりようがないといわれてしまうとそのとおりですが、顆粒ブイヨンや固形ブイヨンは往々にして、「溶かすだけで味が完成するように」「ひと口目から美味しいと感じるように」できています。そして場合によっては、推奨される比率から外れると、どうしたものかと新たな悩みを生み出すような不思議な「ブイヨン」にかわることも少なくありません。つまり、「ブイヨン」そのものをつくりこみ過ぎ複雑になり、応用には難しい味に仕上がっているとも言い換えられます。

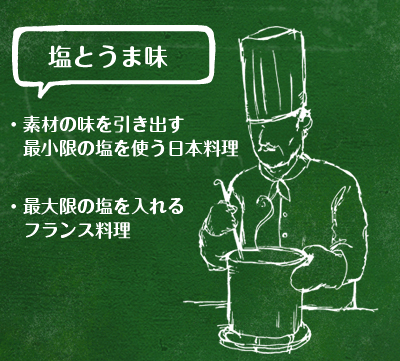

料理の決め手、塩とうま味

フランス料理は、塩をいかにつかうかによって味がきまるともいわれますが、それは日本料理も同じ。

素材の味を引き出す最小限の塩を使う日本料理に対して、最大限の塩を入れるフランス料理・・・と云われることもあるくらい、塩の使い方には差があります。日本料理ではよく、最後に塩で味を調えるといいますが、フランス料理のシェフの多くは、最後に加える塩を好みません。理由は、素材に塩が馴染まないから。塩は調理の最初の方に加え、食材に馴染ませます。 日本料理でも、煮物などは特に最初、中、最後と3回に分けて塩を加えたりもしますので、まったく異なる使い方をしているわけではありませんが、紙塩(かみしお)や塩水(えんすい)といった塩づかいは、劇的ではないけれど、素材に確実な味の差をもたらす日本料理独特の技術です。

国によって塩の種類も、粗さも、風味もことなりますし、素材の風味ももちろんことなります。 地域ごとに「素材」や風土、ニーズに適応しながら進化してきた調理法ですから、素材や塩の使い方が違っても当然ですが、世界中の食材が身近で手軽に手に入るようになった現代、料理人たちがそれぞれ異なる分野の調理法を学び、素材を取り入れ、独自の手法を取り入れています。塩の使い方も、また例外ではありません。

シンプルに、シンプルに。新しい、野菜ブイヨン

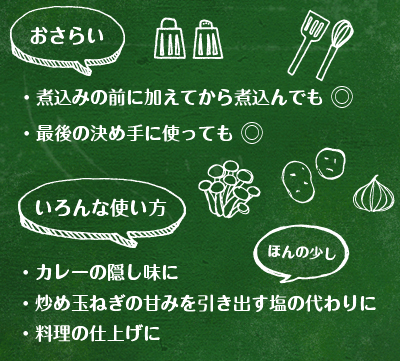

いまさらですが、おさらいです。

原材料は、重量比が一番大きいものから小さいものへ、順番に並べて書きます。

プレマシャンティ野菜ブイヨンの一番最初は、塩。 ブイヨンというフランス料理の要素と、日本独自の「塩使い」を融合させた結果、出来上がったのがこの設計です。フランス料理の伝統的な調理法に倣い、煮込みの前に加えてから煮込んでもよし。日本料理のように、最後の決め手に使ってもよし。使い勝手の良さと、柔軟性の高さは、シンプルな設計であるからこその結果です。 ブイヨンづくりには欠かせないたまねぎ、にんじんなどの野菜の風味と香味野菜、スパイスの土台のうえに、日本の伝統調味料「醤油」の力添えを得て、2種の塩をあわせています。ガツンとした濃い旨味はありませんが、食材に染み込み、馴染んでいく様は、まるでフランス料理の塩使いそのものです。また、日本料理のように、最後に微量加えて「塩で味を調える」代わりに、この顆粒ブイヨンを加えて頂けます。時間をかけてコトコトと煮込んだ本場のブイヨンの味を再現し、化学合成調味料や、風味調味料等の力を借りず、素材のうま味を重ね合わせて仕上げた「だしのもと」ですから、決して安価ではありませんが、使い勝手の広さや使い方の違いで確実に味の違いを生み出します。世界中の伝統と知恵に教えを乞い、本物との接点を探し続けるプレマシャンティだからこそ実現した、日本とフランスの食文化を融合させた新しい、そして伝統的な「野菜ブイヨン」です。

他の顆粒ブイヨンと同じように、手軽さと簡単さを求めて分量の湯に溶かして頂くのもまた、ひとつの使い方です。ですがそれだけでは、面白くありません。カレーの隠し味にほんの少し。炒め玉ねぎの甘みを引き出す塩の代わりに、ほんの少し。料理の仕上げに、ほんの少し。「基本はあくまでも、具材から出るうま味」と考えて、お料理の仕上げにさらっと、煮込み初めにさらっと、野菜ブイヨンを加えるだけで、今までのお料理と味のイメージが変わります。

難消化デキストリン、でん粉について

本商品には、難消化デキストリンとでん粉を使用しています。液体を顆粒に固形化するにあたり、水のようにさらっとした液体は「固形化」するための核を必要とします。難消化デキストリンとでん粉は、この核の役目をはたす素材です。本来ブイヨンの味を構成するためには必要のないものですので、厳密には「添加物」に類する素材であるため、本品には「添加物不使用」とは書いていません。

がんはたくさん種類があって考え出すと怖くなりますが、予防のために日ごろ気をつけることはなんですか。(マラソンをがんばっている50代主婦)

がんはたくさん種類があって考え出すと怖くなりますが、予防のために日ごろ気をつけることはなんですか。(マラソンをがんばっている50代主婦)