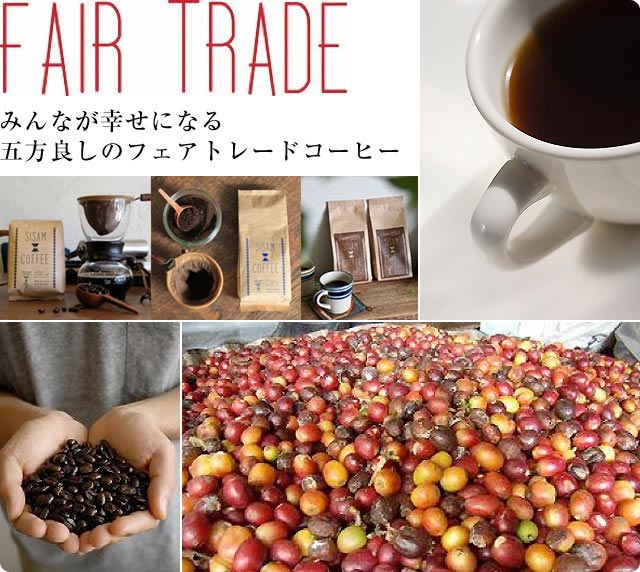

シサム工房のフェアトレードコーヒー「SISAM COFFEE(シサムコーヒー)」

(豆、粉、ドリップパック)

フィリピン・ルソン島北部の山で小規模農家の人たちが手間暇かけて育てた生豆をフェアトレードで輸入。

シサムコウボウが目指したおいしいコーヒーとは、

飲み手(買い手)にとっての極上の一杯であるだけでなく、

作り手、買い手、売り手、世間(社会)、地球環境にも良い、

みんなが幸せになるコーヒーです。しかもコーヒー通も納得の風味とコク。

みんなが幸せになるコーヒープロジェクト ~おいしいの概念を変えよう~

コーヒーの現実

コーヒーは、通称、「コーヒーベルト」(赤道を中心として、北緯25度~南緯25度の間の地帯)と呼ばれるところで育てられています。 コーヒー豆は、気候の影響を受けやすい農産物です。価格は、ニューヨークやロンドンなどの市場で決まり、投機対象になっています。 その結果、生産者は、市場や気候の影響だけでなく、マネーゲームによる影響を受けることとなり、90年代の初めには、コーヒー生豆の買い取り価格が生産原価よりも安くなるという極端な事態が起こりました。

森林保護や児童就学の観点から

コーヒーは、天然ゴム、サトウキビ、ヤシ、綿などと同様に、単一作物を大量に栽培するプランテーション(大規模農園)作物としてよく知られています。 このプランテーションは、森の木を伐採し、生態系に悪影響を与えます。また児童労働の温床にもなっているという指摘があります。 児童労働は、減少傾向にあるとはいえ、現在世界で1億6800万人(世界の子供の9人に1人 2012年 ILO 「国際労働機関」 ) の子供たちが教育の機会を奪われ、健康を害する労働を課せられています。

シサムコーヒーが取り組むフェアトレード

シサムコーヒーは、山に暮らす小規模農家の人たちが手間暇かけて育てた生豆を、適正かつ安定した価格で取引するというフェアトレードの仕組みで輸入しています。 また、この取り組みでは、生産者の人たちに対し、製品の代金とは別にプレミアム(奨励金)が支払われ、そのお金は、地域の社会発展のために使われます。 この仕組みは、現地における森林破壊の問題や児童労働といった問題の解決に貢献します。

"SISAM COFFEE"は五方よし

近江商人の言葉に「三方よし」という有名な言葉があります。「売り手よし、買い手よし、世間よし」 。売り手の都合だけで商いをするのではなく、買い手が心の底から満足し、 さらに商いを通じて地域社会の発展や福利の増進に貢献しなければならないといった意味です。 "SISAM COFFEE"は、その言葉をさらに発展させて、「作り手よし、売り手よし、買い手よし、世間・社会よし、地球環境よし」 の五方よし!でお届けしたいと考えています。

※2011年の日本の生豆輸入量(452,672トン/日本コーヒー協会)と、フェアトレード認証コーヒー販売量(612.5トン/ファアトレード・ラベル・ジャパン)から割り出した数値です。

※ここでいうフェアトレードコーヒーは、「認証を受けたもの」に限定したものです。

"SISAM COFFEE" の生豆は、フィリピン北部の山岳地帯、コーディリエラ地方にある2か所の村で作られています。そのひとつ、コロス集落は、もともと急峻な地形、やせた土地であることに加え、長年の鉱山会社による環境破壊によって、農業を営むには厳しい地域です。お米は育たず、鉱山会社は削られた岩肌を残してすでに撤退し、そこで働いていた人たちも現金収入の道が農業と砂金採り以外にほとんどない状況でした。

一番左が反町真理子さん

2009年、環境NGO 「コーディリエラ・グリーン・ネットワーク (CGN) 」代表の反町真理子さんが村を訪れました。この年に受けた台風被害の支援をするためです。このことがきっかけで、CGNはこの土地の現状と問題を知り、現地で環境教育を開始しました。自分たちの生産活動と地域環境、健康との結びつきなどへの意識を高めながら、現在、コーヒー栽培に取り組んでいます。村ではこのコーヒー栽培が貴重な現金収入の道となっています。

| シサムコーヒーのフェアトレードパートナー コーディリエラ・グリーン・ネットワーク(CGN)の活動 |

シサム工房が直接関わっているものは、フェアトレード製品の流通と販売です。 CGN

のホームページはこちら | CGN

の活動詳細はこちら |

CGNがこの土地でコーヒー事業を推進するのには、以下のような理由があります。

- この地域の山岳先住民の人たちは、自家消費用のコーヒーを栽培した経験がすでにあり、多くの人が関わりやすい。さらには、余剰分や輸出できない質のものであっても、自家消費や地元の市場で販売することができる。

- 主食になるようなものを販売する場合、現金化が優先されてしまうと、自分たちの主食を削ってでも販売するという可能性が出てくるが、コーヒーは主食ではなく嗜好品なので、食糧不足になる心配がない。

- 例えば市場価格の低いシーズンは売り控え、価格が上がってから販売するなどの調整ができる。また、台風や土砂崩れなどで市場までの道路が遮断されても、鮮度が命の野菜とは違って、経済的な損失が小さい。

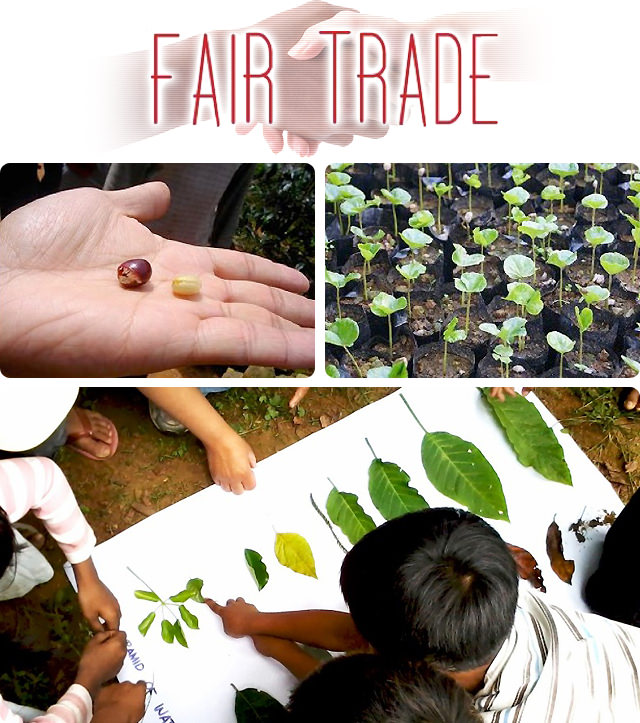

- 村にコーヒーの木がすでにあるため、そこから種を採取し、苗木を栽培することができる。

外部から種を持ち込まないので生態系に害を与える心配がない。また資本がなくても栽培を拡大しやすい。

- コーヒー栽培はどこでもできるわけではなく、赤道付近の高度が高いところに限られている。この地域は、その条件にあてはまる。

- フィリピンでは、年間約35万トンのコーヒーを輸入しており、国内需要が潜在的に高い。また、従来の先進国に加え、韓国や中国などでのコーヒー需要が一段と増えている。

- 他のコーヒー産地と比べて、フィリピンから日本への輸送距離は近く、フードマイレージ(食糧輸送量x輸送距離:排出される二酸化炭素を想定して地球環境負荷を見る指標)の観点から有利である。

アグロフォレストリー(森林農法)とは、森を残したままさまざまな果樹や作物を組み合わせて植えていく栽培方法です。コーヒー栽培は、プランテーション(単一作物を大量に栽培する大規模農園) が主流ですが、シサムコーヒーの生豆は、この「アグロフォレストリー」 の実践の中で育てられています。

ここでは、ウリ、キャッサバ、ジンジャー、ビーンズ、青菜、オニオン、シトラスなど、いろいろな換金作物とともにコーヒーが栽培され、限られた土地から複合的に現金収入が得られるようにしています。この栽培方法はリスク分散という観点からもメリットがあります。例えば、コーヒー価格が暴落しても、他の作物を育てていればそこから収入が得られます。また「生物多様性」、「森林保全」という観点からもメリットは大きく、豊かな自然環境を守り、育むことができます。生産者はCGNの指導で化学肥料や殺虫剤などを使わずに、木酢液やミミズ堆肥、ぼかし肥料などで作物を育てています。

栽培から収穫、収穫後の果肉除去、水洗、乾燥、脱穀、乾燥、生豆の選別作業と、根気のいるほとんどの作業は、生産者の人たちの手によって行われます。コーヒー豆を精製する方法には、水洗式と、乾燥式があります。乾燥式は、シンプルに果肉ごと豆を天日乾燥させてから脱穀し、豆を取り出す方法。水洗式は、果肉を大まかに除去した後、発酵槽に入れ、残った果肉を溶かして水洗いし、さらに乾燥させてから脱穀する方法です。

SISAM COFFEEの生豆は、手間暇のかかる水洗式精製で作られています。 水洗式にすることにより、それぞれの工程で不純物や欠点豆が除去されるため、生豆の精製度が高く、粒も揃ってきれいになります。焙煎の時に、一粒一粒、均等に焙煎が行われることで、味に混じりけが少なく、おいしいコーヒーになります。

良質な生豆を生かすのに重要なのが「焙煎」 です。シサムで取り扱うなら、責任を持っておいしいコーヒー豆にしようと、焙煎も大切にしました。そうすることで、「標高1000メートル~1500メートル」、「気温の高低差」、「農薬や化学肥料を使わない栽培」、「手摘み」、「ハンドピック」、「水洗式による生豆精製」というおいしいコーヒーの条件が実際の美味しさに生きてきます。

焙煎をお願いしているのは、「100年先もつづく、農業を。」をVISIONに掲げている京都の会社「株式会社坂ノ途中」の海外部門「海ノ向こうコーヒー」。

普段は環境負荷の小さな農業に取り組む農家さんたちの野菜を販売しており、成長途上にある零細農家さんたちの良きパートナーであろうという願いが社名に込められています。

アジアのコーヒーを中心に買付を行ない、いずれもSISAM COFFEEと同じアグロフォレストリー(森林農法)で栽培された豆がメインです。それぞれの豆の特徴を活かしつつ、口当たりがよくなるよう、低温でじっくり時間をかけて焙煎します。

焙煎後は必ずカッピングで官能検査を行ない、消費者が実際にハンドドリップで淹れることを想定して味見をすることで、味の均一性を保つよう心掛けています。

| シサムコーヒーは美味しさ2種類 | |

|

シサムコーヒーの豆の特徴は『酸味が少なくコクのある甘みと苦味』が特徴です。 |

|

|

【深煎り】

|

【中煎り】

|

- 実際の淹れ方

-

- 粉の真ん中から2回しほど円を描くようにお湯を注ぎます。

20~30秒蒸らします。真ん中がぷっくり膨らめば成功です。- ※ぺーパーを使用する際は、折り目を裏表互い違いにする。

- ※お湯を注ぐ際は、勢いをつけずに注ぎ口から細く垂直にお湯が出るようにする。

- ※お湯の温度は90度程度(沸騰後30秒ほど冷ます)にする。

- 2回目も同じようにお湯を注ぎます。これを全部で3~5回繰り返します。

- 最後はお湯が全て落ちきってしまわないうちに、ペーパーを引き上げます。

(最後まで置いておくと、渋みやえぐみが入ってしまいます) - 最後にスプーンでカップの中をひと混ぜします。

(カップの上の方が薄い味なので)

- 粉の真ん中から2回しほど円を描くようにお湯を注ぎます。

コーヒーの美味しさを倍増させてくれるのは、 「コーヒーを取り巻くさまざまなストーリー」です。丁寧にセンス良く伝えていきたい。より多くの人たちにこのコーヒーを飲んでもらいたい。そんな想いでシサムのパッケージ・デザインは生まれました。

飲む人だけにとっておいしいコーヒーではなく、みんなが幸せになる仕組みによって作られたコーヒー。その背景も一緒に丸ごと味わうことで、美味しさを倍増させていきたいですね。

人気のSISAM COFFEEをぎゅっと凝縮したカフェベース。フェアトレードのマスコバド糖で甘み付けをしています。もちろん添加物は一切使用していません。コーヒーも砂糖もフィリピン産となります。

甘さ控えめで、爽やかな酸味とすっきりコクのある後味。4倍希釈用のカフェベースです。コーヒー1に対してミルク3で割って飲むのがオススメ。アイスコーヒーを楽しみたい方は水で割ります。濃いコーヒーが好きな方は水の量を調整し、ベストな味を探してみてください。

CGN 代表 反町眞理子さんが語る シサム・コーヒーの本当の「おいしさ」

シサム工房と反町さんとの出会い

反町さんとシサム工房(以下、シサム)は2003年頃、反町さんがお住まいのバギオという場所で出会いました。 シサムは反町さんを通して、手工芸品を仕入れたり、奨学生のサポート事業を立ち上げから支援してきました。 2003年春、代表の水野氏が、コーディリエラ(フィリピン北部の山岳地帯)を訪れた際、そこで目にした反町さんのコーヒー事業に胸を打たれます。 「ぜひ、ここで生産されたコーヒー生豆を使って、以前より温めてきたシサムのオリジナルコーヒーを作りたい」。そうして誕生したのがシサムコーヒーです。

深刻な焼畑の問題

コーディリエラには、深刻な問題があります。焼畑です。反町さんによると、「政府が“森の木々を伐採してはいけない”という法律をつくってしまったがために、違法にはならない焼畑を行って自然破壊をしてしまう人が後を絶たない」とのことでした。てっとり早くお金を得るためにマリファナなどの違法栽培に走る人も・・・。

体験型のワークショップを開催

反町さんは、自然は循環していること、焼畑をすることで、最も大切な水源を失うことを地域住民に何度も説明してきました。先住民族が受け継いできた知恵や生活を教材にするなどして、体験型のワークショップを開催し、豊かな自然環境の大切さを現地の人々に伝えています。

さまざまな条件がコーヒー栽培条件に合致

CGNは、この土地で暮らす人々を支援するために、養蜂やフルーツ栽培など、ありとあらゆることを試しました。試行錯誤のすえに辿りついたのが、コーヒー栽培です。

コーヒーの実は緑の豆から徐々に赤くなっていきますが、熟しすぎると 品質が落ちるため、良質なコーヒー豆を作るには、細かな選別ができ る手摘みしかありません。この機械化できない作業が、資本を持たな い農民たちにとって、付加価値となります。

その他、保存性が高いこと、気候と環境がコーヒー栽培に適していること、換金作物として価格の安定を見込めること、特別な技術が必要なく比較的誰でも育てやすい作物であること、そして、国内需要も増えていることなどがこの土地でコーヒー栽培をすることに至った理由です。

ヨコのつながりを生む「フェア」な産業

例えば、手工芸品であれば、作り手の器用、不器用の差が製品に出てしまい、買い手は、やはり上手な方を買ってしまいます。特定の生産者と特定の買い手の間ではフェアな取引が行われたとしても、作り手同士の収入には差が生まれてしまう可能性があります。

反町さんは、「“なにがフェアか”ということを考えたときに、できるだけすべての人がみんなで平等に関われるようなことがいい。それがタテのつながりの”フェア”だけでなく、ヨコのつながりも生む”フェア”な産業に育っていく」と考えています。

アグロフォレストリーでコーヒー栽培をスタート

コーディリエラのように松林が多い地域でもアグロフォレストリーは可能と確認できたところで、各地のコーヒー栽培はスタートしました。同時に、その他さまざまな樹の植樹活動も始まりました。反町さんのお話によると2014年の時点でコーヒーの樹は97,077本あるそうです。

何度も失敗を繰り返し

当初、村の人たちはアグロフォレストリーという栽培方法について半信半疑でした。なかなかCGNが伝えることを実行してくれません。中にはコーヒーの苗だけを大切にして、他の苗は隠してしまう農家の人も。何度も何度も、失敗を繰り返しながら、農家の人たちと信頼関係を築きあげ、アグロフォレストリーの経験を重ねてきたそうです。

コロス集落 フェリーさんの農園の例

写真を見てもどれがコーヒーの樹だか分かりません。それもそのはず。植えられているのは、コーヒー、アルヌス(日陰を作るため)、カリエンドラ(土壌を耕すため、豆もとれる)、サツマイモ、サヨテ(日陰を作るため、瓜の一種)、バナナ、パイナップル、ジャックフルーツ、サトイモ、カボチャ、パッションフルーツなどなど。多様な換金作物や、自家需要野菜、日陰を作るためのものなどさまざまです。

アグロフォレストリーでコーヒー栽培をスタート

コーディリエラのように松林が多い地域でもアグロフォレストリーは可能と確認できたところで、各地のコーヒー栽培はスタートしました。同時に、その他さまざまな樹の植樹活動も始まりました。反町さんのお話によると2014年の時点でコーヒーの樹は97,077本あるそうです。

何度も失敗を繰り返し

当初、村の人たちはアグロフォレストリーという栽培方法について半信半疑でした。なかなかCGNが伝えることを実行してくれません。中にはコーヒーの苗だけを大切にして、他の苗は隠してしまう農家の人も。何度も何度も、失敗を繰り返しながら、農家の人たちと信頼関係を築きあげ、アグロフォレストリーの経験を重ねてきたそうです。

コロス集落 フェリーさんの農園の例

写真を見てもどれがコーヒーの樹だか分かりません。それもそのはず。植えられているのは、コーヒー、アルヌス(日陰を作るため)、カリエンドラ(土壌を耕すため、豆もとれる)、サツマイモ、サヨテ(日陰を作るため、瓜の一種)、バナナ、パイナップル、ジャックフルーツ、サトイモ、カボチャ、パッションフルーツなどなど。多様な換金作物や、自家需要野菜、日陰を作るためのものなどさまざまです。

フルに収穫できるまでに10年

1.育苗 ⇒(1年程)⇒2.移植 ⇒(3年程)⇒ 3.初めての収穫 ⇒(7年程)⇒ 4.フルに収穫。

この流れを見ていただければわかるとおり、コーヒー果実はすぐに採れるわけではありません。フルに収穫できるまでに10年ほどかかるのです。移行期にはサヨテ(瓜がとれる)などで日蔭を作り、コーヒーの樹が育つにつれて、徐々にその量を減らしていきます。

1)果肉を取り除く

最初はパルパーという機械で取り除きますが、細かいところは手作業で。子どもたちは、取り除いた果肉をおやつとして食べます。水で洗い、浮いた豆やゴミをここで除去します。

2)発酵(12~16時間)

ヌメリが出てくるので、ここで再度、豆を洗います。

3)天日干し

天日で干すと、豆は 1~2時間で乾燥します。

4)パーチメント(殻)の除去

米の脱穀のように、杵と臼で突き、殻を取ります。取った殻をザルでふるって飛ばします。この作業は、伝統的に通常は女性が行ってきました。

5)心を鬼にして買取交渉

生豆の選別は、農家さんに委ねています。反町さんは選別用のポスターを農家さん一人一人に印刷して渡し、しっかり選別するように伝えています。買取日はちょうどクリスマス時期にあたるため、農家のみなさんは、この日を楽しみにしています。

CGNスタッフは秤と現金をもって集会所に。一人ずつ順番に、持ってきた生豆のチェックをし、値段の交渉をします。たくさん豆をもってきても、虫くいがあったり、未熟な豆があったりして、良質な豆として買い取れる量がかなり減ってしまう場合もあります。かわいそうだから・・・と思ってしまう気持ちをぐっと抑え、「これだけの豆がどうしてこの値段になるのか」を根気強くに説明します。「農家の人たちが良質な豆を作って生き残っていくには、心を鬼にして指導することも大事!」と話す反町さん。注意された人たちは、次から一生懸命、選別用のポスターを見てチェックしてきてくれます。

「コーヒーを植えることがどれほど農家の人々の生活にインパクトを与えるか」について、反町さんが説明してくださいました(2014年現在)。

日蔭をつくるサヨテ(瓜)は、日本円にして1㎏あたり7~25円。

コーヒーは1kgあたり500円程で売れるので、サヨテの約20倍です。

アグロフォレストリーによって採れるコーヒー豆からは、1年に20万円程の収入が得られます(農家の人々は最低1ヘクタールの農地を持っています)。大学まで出た学校の先生の月収が約2.5万円なので、他の換金作物とあわせると相当な収入になることがわかります。

反町さんが目指すのは、コミュニティーの人々と、手と手をとりあい、みんなでつくる幸せで良質なコーヒー豆。シサムが目指すのも、プロによるおいしい焙煎を加えた、みんなが幸せになれるコーヒーです。反町さんは、これからさらに、品質の向上を目指し、そのための努力は惜しまないと言っています。世間では、まだまだフェアトレードの認知度が低い状態です。反町さんは、この仕組みについてより多くの人々に知ってもらい、国際フェアトレード認証のラベル取得も目指していきたいと話しています。

がんはたくさん種類があって考え出すと怖くなりますが、予防のために日ごろ気をつけることはなんですか。(マラソンをがんばっている50代主婦)

がんはたくさん種類があって考え出すと怖くなりますが、予防のために日ごろ気をつけることはなんですか。(マラソンをがんばっている50代主婦)